お客様の試作品、開発品、輸入販売予定の商品、来春発売予定の新商品、また、現在販売中の商品などについて、実際にヒトスジシマカメス成虫を用いて、蚊よけ(蚊忌避)効果があるかどうかを試験、実験することができます。当社では1年を通して、ヒトスジシマカメス成虫を実験に使う(供試する)ことが可能です。

試作品、開発品においては、改良する場合に、濃度を上げれば良いか、下げれば良いか、他の原料の方が良いか、などの判断材料になり、開発のスピードが上がります。

1. ヒト前腕を用いて試験する方法・・・当社の人の腕ですので、ダイレクトに効果の有無が分かります。

2. 捕獲器などの場合、ユスリカやチョウバエなど血を吸わない虫での試験では、吸血させるための生物は不要です。

【アクリルボックスを用いた試験】

30cm立方体の透明アクリルボックスを2個用意し、1個は処理区、他方は無処理区とします。処理区では、虫よけ対策商品を塗布したり、着用した状態の腕を入れ、無処理区では有効成分を用いない状態の腕を入れます。下記は、実験の様子です。

処理区と無処理区の降着数、吸血数を記録し、無処理区と比較して処理区は降着や吸血数が少なかったか、ほぼ変わらなかったかを判断します。

により、効果を判定します。

例えば、無処理区10、処理区0の場合ですと、100×(10−0)/10 = 100 となり、100%となります。

無処理区10、処理区1の場合ですと、100×(10−1)/10 = 90 となり、90%となります。

忌避率が高い方が、忌避効果が高いです。

もし、無処理区吸血数<処理区吸血数 ですと、忌避率がマイナスの値となりますので、忌避よりむしろ誘引となり、効果はない、となります。

一方、無処理区吸血数>処理区吸血数 ですと、忌避率がプラスの値となりますので、値は低いですが、何もつけないよりは、忌避剤をつけた方が刺される数は減っている、弱いですが効果ありとなります。

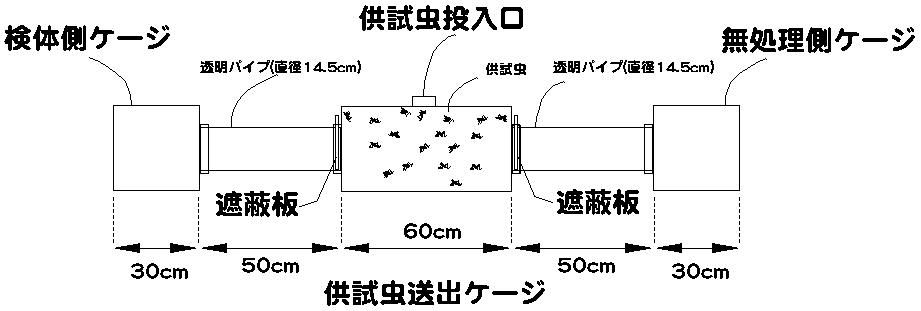

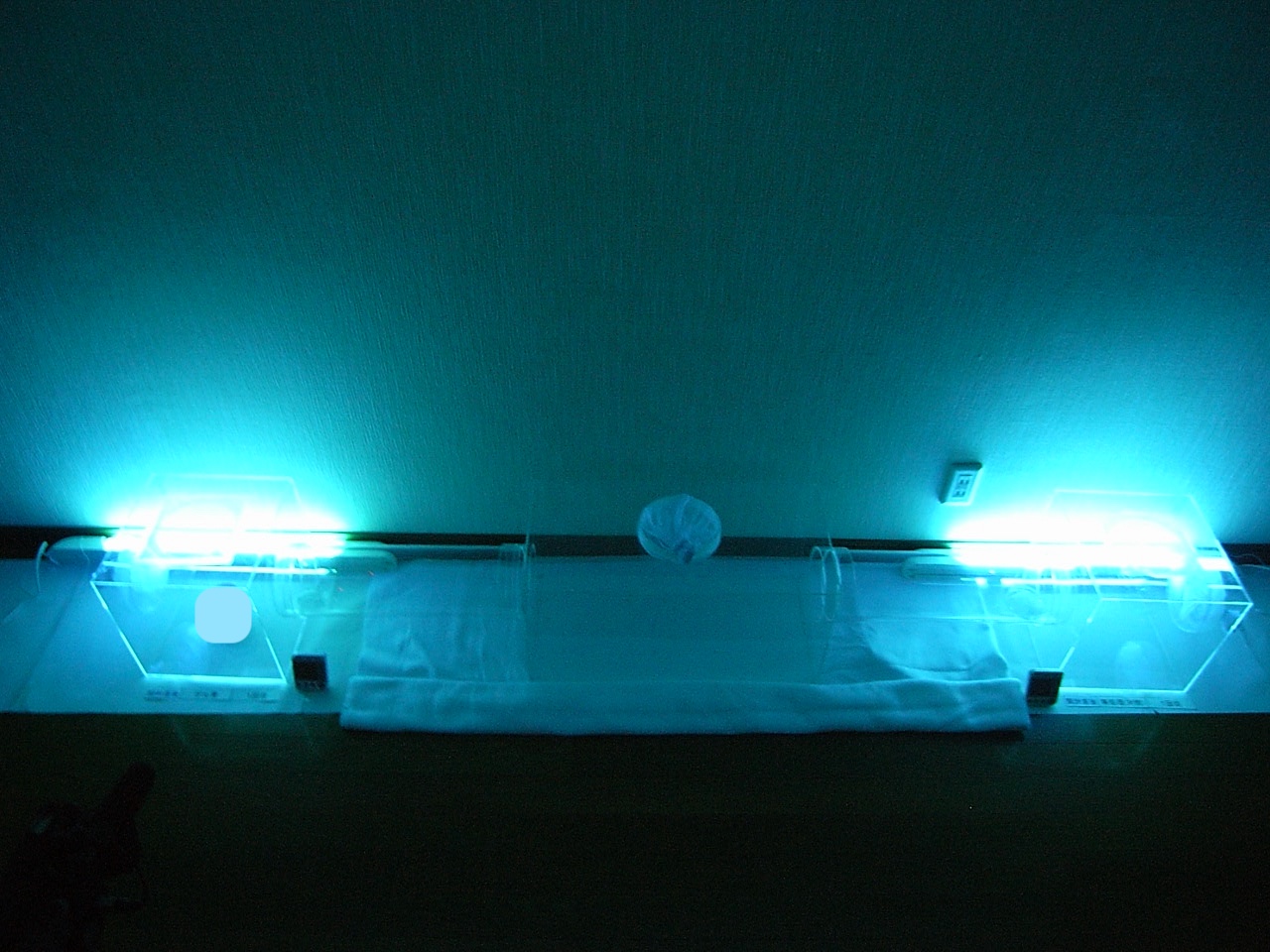

【アクリルパイプを用いた試験】

香りが強すぎる検体(サンプル)の場合は、吸血対象まで距離を設けて、「嫌いな香りがあっても吸血に行くのか、忌避剤があるために吸血に行くのをやめるのか」を判定する装置にして、忌避効果を判定します。左右のケージに到達して進入する数(進入数)と吸血数を指標として、忌避率を算出します。アクリルパイプを使用した試験動画もYouTubeにあります。

ヒト前腕用のアクリルパイプ試験装置もあります。

【蚊帳を用いた試験】

蚊帳の中に蚊を放し、自由に飛翔させた状態で、蚊捕獲器を設置し、捕獲効果の判定を行うことができます。